波西米亞作曲家畢伯(西元1644 – 1703年),德語全名:Heinrich Ignaz Franz von Biber,是17世紀巴洛克音樂時代知名的歐洲小提琴演奏家。他的The Rosary Sonatas 玫瑰經奏鳴曲,和巴哈的無伴奏小提琴組曲,是公認巴洛克音樂作品裡面演奏技巧最富挑戰性的。

玫瑰經奏鳴曲裡每一組奏鳴曲主題是根據天主教玫瑰經的奧蹟:歡喜五端(Joyful Mysteries)、痛苦五端(Sorrowful Mysteries)以及光榮五端(Glorious Mysteries) 。因此,又稱玫瑰經奏鳴曲。不需要了解經文,也可以欣賞到奏鳴曲流暢、和諧、工整的旋律對位和少見的變格調音(scordatura)。

玫瑰經奏鳴曲手稿封面已經遺失,所以畢伯創作奏鳴曲的動機不明,他的創作是伴隨經文誦念還是其他用途不可考,只知道他呈獻給他當時的的雇主大主教Gandolph。另外,伴奏使用哪種樂器也沒有這方面的資訊。

我認為畢伯的這個奏鳴曲的特色是樂器獨奏來敘事和變格調音。畢伯以十五小提琴奏鳴曲來描述十五個故事,沒有歌詞,以小提琴音樂唯一的樂音來建構並且呈現出故事裡的情緒波動。但是,畢伯的奏鳴曲樂譜裡沒有直接說明曲子和奧蹟故事裡面的細節,所以聆聽音樂的人有很大的想像空間詮釋奏鳴曲裡的象徵和比喻。第十六首奏鳴曲是一首Passacaglia曲式的小提琴無伴奏。

第十六首奏鳴曲G小調Passacaglia 是組曲中唯一無伴奏。這一著名奏鳴曲非凡的音域、強烈的表現力和宏偉的結構被眾人視為小提琴無伴奏音樂風格的里程碑,比另外一巨作—巴哈小提琴無伴更早完成。畢伯的G小調Passacaglia以一把小提琴表現出多聲部也彷彿預示之後巴哈的小提琴帕蒂塔第二號D小調最後樂章夏康舞曲

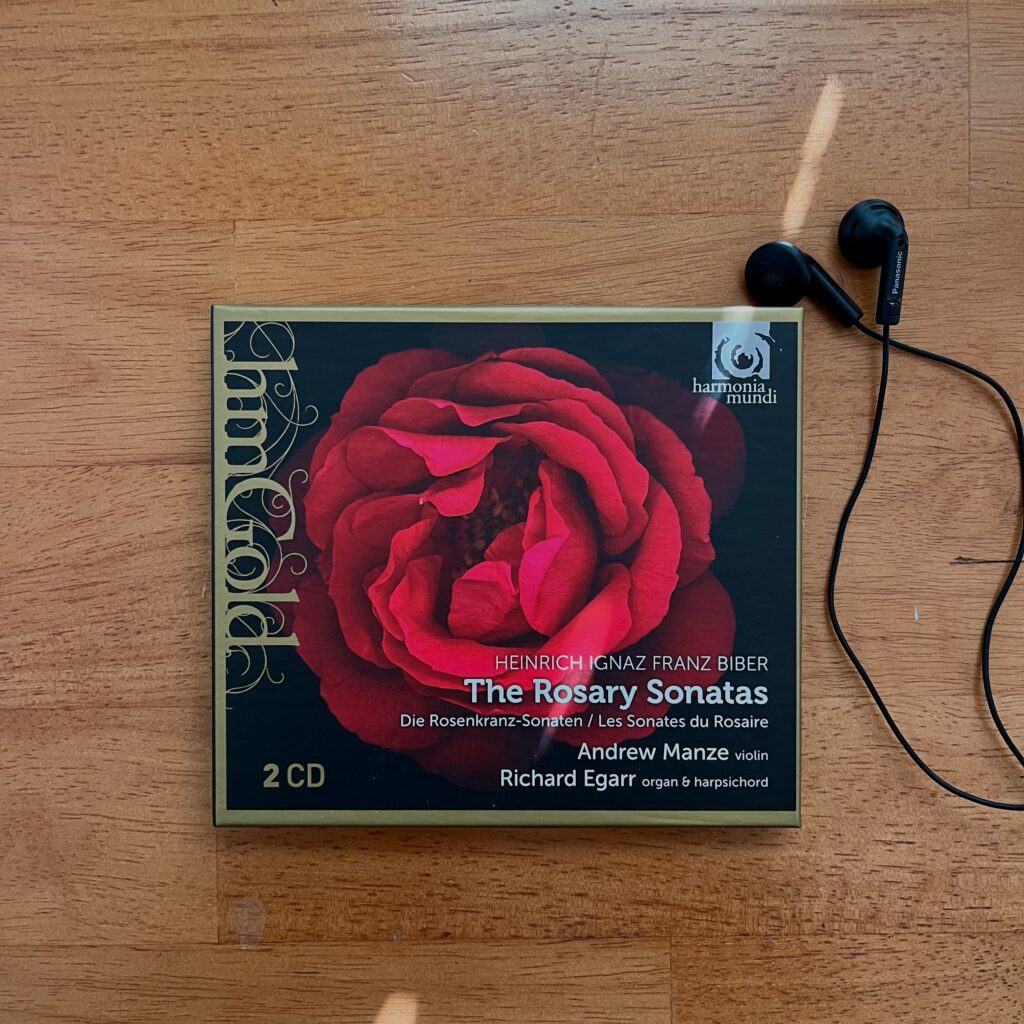

變格調音也讓小提琴的音色有更多變化,音色變化對音階和演奏可以是好的有可以是壞的,這就要聆聽者來決定。這張專輯的小提琴演奏者Andrew Manze覺得第六首和第七首奏鳴曲因為小提琴變格調音後聽起來很不協調,你覺得呢?

這張專專輯的Andrew Manze 最早在1994錄Biber的 小提琴奏鳴曲,應該是世界第一次錄音發行。Andrew Manze 也和畢伯一樣的斜槓青年,灌古早(16和17世紀)歐洲音樂唱片的小提琴演奏家,又是主流古典音樂(17世紀中葉以後古典音樂)樂團的指揮。

玫瑰經奏鳴曲在1905年才出版,是在 Biber 死後幾乎200年之後才出版。但是很難不聯想到Biber完成這個奏鳴曲 40年後,巴哈在創作小提琴和大提琴這兩闋無伴奏奏鳴曲與組曲,是否聽過此奏鳴曲或是受到Biber影響?

| 群組 | 推薦原因 |

|---|---|

| 巴洛克音樂入門 | 每一組奏鳴曲的曲子感情豐富宛如詩篇的樂句 |

| 巴洛克音樂樂友 | 完整全集玫瑰經奏鳴曲,簡單的伴奏襯托小提琴 |

| 巴洛克音樂鑑賞家 | 古代樂器和洋腸線,只有一把琴,變格調音後的音色來顯示每一個奏鳴曲。 |